Aktuelle Trends im Employer Branding

Employer Branding hat sich in den letzten Jahren von einem „Nice-to-have“ zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor entwickelt. Der Fachkräftemangel,…

Lean Backpacking – Was der Jakobsweg mit agilen Prinzipien zu tun hat

Letztes Jahr bin ich ein Stück des Jakobswegs gegangen – eine Erfahrung, die sich als erstaunlich wertvoll für viele Lebensbereiche erwiesen hat. Im…

Scheitere früh und oft

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Siehe Scheitern als eine wichtige Erkenntnis. In der Iterations-Schleife kannst Du das Gelernte einsetzen. Frühes…

Sieh Feedback als Geschenk

Ein gutes Feedback sollte für Dich immer ein Mehrwert sein. Nur dadurch kannst Du beim nächsten Mal eine Aufgabe schneller oder besser erledigen.

Trenne dich von Lieblingsideen

Nach der Quantität kommt die Qualität. Von dieser Vielzahl an Ideen müsst Ihr im Team nun die Ideen auswählen, mit denen Ihr weiterarbeiten könnt, die…

Stelle Kritik zurück

Ganz klar, wenn Du außergewöhnliche Ansätze zulassen willst, dann vertraue dem Prozess!

Generiere viele Ideen

Quantität vor Qualität. Produziere so viele Ideen wie möglich, ohne über die Machbarkeit nachzudenken. Probiere sie aus, denn fallen lassen kannst Du…

Ermutige wilde Ideen

Auch wenn einige Ideen wild sind – wie könnte der nächste Schritt aussehen? Baue darauf auf. Aus einer Idee, die sich verrückt anhört, kann im…

Denke nutzerzentriert

Der Nutzer und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt der Ideenentwicklung. Voraussetzung dafür ist zu wissen, wer der Nutzer ist, ihn zu…

Arbeite visuell

Visualisiere Deine Ideen mit einfachen Zeichnungen, skizzenhaft. Das hilft Dir dabei, die Komplexität zu vermeiden.

Denke plastisch, baue Deine Ideen…

Lass Titel vor der Tür

Kreativität entsteht nicht in einem strengen hierarchischen Umfeld, sondern in der Zusammenarbeit im Team.

Vor allem auf gleicher Augenhöhe.

Daily Stand-up

Das Daily Stand-up ist eines der Grundelemente im agilen Projektmanagement, das sich aber für fast alle Teams eignet.

Die kurzen täglichen Meetings…

LUZI – Labor für urbane Zukunftsfragen und Innovation

Wie können Unternehmen, Wissenschaft, Bürgerschaft und Verwaltung zusammenkommen, um gemeinwohlorientiert einen experimentellen Rahmen zu setzen, in…

Agile Transformation Coach / Sternkopf Consulting

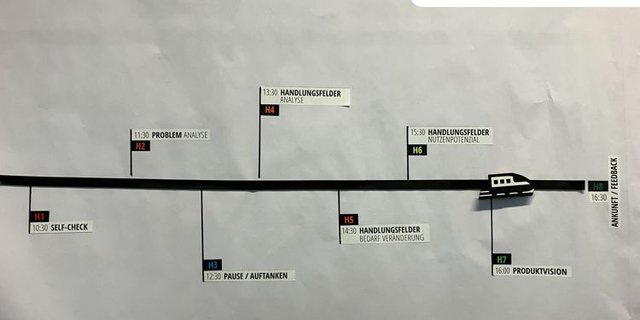

Block 3 / Design Thinking, Digital, IHK Dortmund

In einem vierstündigen digitalen Intensivworkshop, haben die Teilnehmer der Fortbildung „Agilen…